「神の左手、無意識の右手/ポール・マッカートニーの作り方 No.8」 宮崎貴士

- DIW PRODUCTS GROUP

- ニュース

2020.05.22

【第3章 音像に刻印される〝マッカートニー流〟サウンドの現在性 Vol.1】

第0回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/1/87737

第1回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/1/87852

第2回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/0/87995

第3回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/1/88161

第4回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/1/88302

第5回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/1/88422

第6回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/1/88506

第7回 https://diskunion.net/diw/ct/news/article/0/88610

今まで約1ヵ月の連載で、デビュー時代からの「ポール・マッカートニーの作り方」、というよりも彼自身が作られ、自身の才能を自覚していく流れを辿ってきましたが、ここで話はポスト・ビートルズへ一気に飛びます。(行きつ、戻りつ、長期連載の覚悟でお付き合いのほどを!)

さて、この章では作り手側からの視線で、現在における〝ポール・マッカートニー流〟――色濃く残るポールからの影響、そして今でも有効な「作り方」とはなにか、考えてみたいと思います。

ポール的なメロディやコード進行、演奏法……確かにそれらの技術は重要な視点であると理解しながらも、今現在、方法論として普遍化され、引用されているマッカートニー流とはなにか?

それは主体的に選択される〝サウンド〟それも多くの優れたシンガーソングライター(以下、SSW)が引用する〝サウンドへの意識〟に、その影響があるのではないでしょうか。

具体的にはファースト・ソロアルバム『マッカートニー』から『ラム』まで、(ウイングスというバンド形式をとる以前の)ポールが望まずにしてSSW期であった頃の音像、そのサウンド。

とくに、すべての楽器を一人で演奏、(いわゆる)宅録で生まれたアルバム『マッカートニー』における、ミュートされたドラムサウンド(打面に布類を置き、残響音をカットする)やノン・リバーブ(残響音を過剰に加えない)、オン・マイク(楽器に録音マイクを近づける)といった手法。

参考音源を下記にリンクしましたが、例えばスネアの音が「パタパタ」しているのが伝わるかと思います。

ミュートしていないスネアを普通に叩けば「ス、タ~~ン」という音になります。その「タ~~ン」をタオルなどで抑えて、あの音にしているんですね。

これらの録音手法、『リボルバー』期にエンジニアとして現場に抜擢されたジェフ・エメリックが「もっと!リアルなサウンドにしたい!」というビートルズ側の要求に応えることで編み出されたと言われています。

以後、レコーディング現場で定型化していったそれらの音作りは、なぜ当時のビートルズにとってリアルな響きだったのでしょうか?

それは〝個が意識された音像の獲得〟――初期のビートルズの音、その渾然一体として、ひとつの塊と化したサウンドも魅力的ですが、成長を続ける中期以後の彼らは、音にも「個性」を反映させたいと思った、個々の演奏をサウンドとして刻印したいと思ったからではないでしょうか。

それを実現させるために、各楽器の音が被らないようにミュートし、オン・マイクで録音する必要があった、と。

楽器にマイクを近づけていく、それは個々の演奏に耳を寄せていく作業なのです。

それが当時の彼ら、ビートルズが求めた〝リアルさ〟であった、と。ビートルズでもありながら、それぞれが一人のミュージシャンでもあるという意識。

そして彼らと並走していたリスナーも同時に成熟していった、メンバーそれぞれの音を聴け分けることを望んだ。

だからこそ、彼らによって新たに提示された〝リアルなサウンド〟を受け入れたのだと思います。

そして、そのバンド・サウンドが『マッカートニー』でも引用され、結果、一部のSSWの手法として、なぜ普遍化されていったのか?

ビートルズが解散寸前で他のメンバーと対立していた当時のポール。彼が今までのように「バンドのなかの個をリアルに響かせる」音作りを選ばざるを得なかった時点で、それは皮肉にも、より孤独感を浮き上がらせるSSWの作品になってしまった。

内面に向き合うタイプの現在のSSWにとって、その〝サウンド〟が特別な響きとして呼応している理由は、当時のポールが置かれた状況と呼応しているから、だと思っています。

次回もひきつづき、最発見、再評価されたソロ初期のポールについて書いてみます。

参考音源 1) 【Paul McCartney - Maybe I’m Amazed (Official Video)】

今年リリース50周年を迎えたファーストソロアルバム『McCartney』より。

参考音源 2) 【岡田拓郎 Okada Takuro - Morning Sun】

素晴らしい音楽家による今年リリースされた楽曲。PVが録音作業の再現となっているのをご覧頂きたい。

参考音源 3) 【Andy Shauf − NPR Music Tiny Desk Concert】

今年新作も発表されたアンディ・シャウフの演奏。ミュートされた音像と抑制された演奏の魅力が普遍化されている風景がここにもある。

"Paul and Stella" Illustrated Miyazaki Takashi

-

-

-

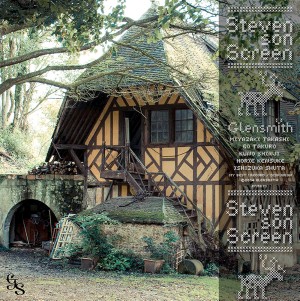

2017年06月07日 / LP(レコード) / JPN

-

ご注文できません

-

2014年08月20日 / CD / JPN

最新ニュース

-

2024.04.19

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2024.01.09

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2023.11.01

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2023.02.23

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2022.12.27

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2022.04.14

- DIW PRODUCTS GROUP

MOUNT MOUTH & THE SKA-MANS Shuffling : Maskman Ska(7インチ)発売延期のお知らせ

-

2022.03.15

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2022.03.03

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2022.02.21

- DIW PRODUCTS GROUP

-

2022.02.21

- DIW PRODUCTS GROUP