- メンバーズ登録 /

- ウォントリストを見る /

- ご利用ガイド /

- よくあるご質問 /

- Shipping

- おすすめキーワード

-

<連載>原田和典のJAZZ徒然草 第108回

- JAZZ

- JAZZ徒然草

2018.08.20

超力作『クレイジー音楽大全 クレイジーキャッツ・サウンド・クロニクル』が話題の佐藤利明さん(娯楽映画研究家・オトナの歌謡曲プロデューサー)が登場。

クレイジーキャッツ、ピンク・マティーニ、ミュージカルへの溢れる思い、自身の音楽ルーツを存分に語ってもらったぜ

佐藤利明さん

今回は佐藤利明さん(娯楽映画研究家・オトナの歌謡曲プロデューサー)のお話をたっぷりご紹介したい。

十数年間、どうにかお目にかかる機会が持てないものかと思っていたのだ。というのは自分の部屋には、“佐藤利明コーナー”というべき作品の一群があるからだ。

『クレイジーキャッツHONDARA盤』、『植木等スーダラBOX』、『古川ロッパ ハリキリ・ボーイ ロッパ歌の都へ行く!』、『榎本健一 唄うエノケン大全集~蘇る戦前録音編~』、『エノケン ミーツ トリロー』、『ブギウギ伝説~笠置シヅ子の世界~』(ライヴ・テイクのグルーヴ感がすごい)、『あきれたぼういず 楽しき南洋』、『小林旭マイトガイ・トラックス』(ついに「ジョルダニア」と「アリペデルーチ・レオパルーダ・カリーナ」が音盤で聴けるようになったのだ!)、『森繁久彌 歌の旅 映画の人生』、『芸能宝船・歌は戦線へ ~戦争と喜劇人~』などなど、ぼくはこれらの作品を喜びいさんで買い求め、時代を超えた音楽の新鮮味に感銘を受け、あまりにも濃厚な佐藤氏のライナーノーツを読んで脳ミソのシワを増やした。それだけに、昨年あるパーティーで偶然一緒になり、話しかけていただいたときは驚嘆であった。

そのときは“いつかぜひたっぷり”ということで終わったが、このたび、8月20日に著書『クレイジー音楽大全 クレイジーキャッツ・サウンド・クロニクル』発売、10月27日からブルーノート東京でピンク・マティーニ(佐藤さんがリージョナル・マネージャー日本担当をつとめている)の来日公演開催という絶好のタイミングで、存分にお話をうかがうことができた。

まずは『クレイジー音楽大全』に関する熱いトークを紹介したいのだが、その前にまず、“いわゆる超黄金時代のクレイジーキャッツ”のメンバーをご紹介しておきたい。

ハナ肇(ドラムス、ぼくが最晩年の93年5月にライヴを見たときはジャック・ディジョネットと同じソナーの木胴を使っていた)、植木等(ギター)、谷啓(トロンボーン)、安田伸(テナー・サックス、クラリネット)、石橋エータロー(ピアノ)、桜井センリ(ピアノ)、犬塚弘(ベース)。ちなみに谷啓はJ.J.ジョンソン、石橋と桜井はオスカー・ピーターソン、植木はバーニー・ケッセル、犬塚はレイ・ブラウンをフェイヴァリット・ジャズ・ミュージシャンにあげている。ではさっそく、“昭和エンタテインメントの伝道師”、佐藤利明さんの発言を浴びよう。

★『クレイジー音楽大全』について

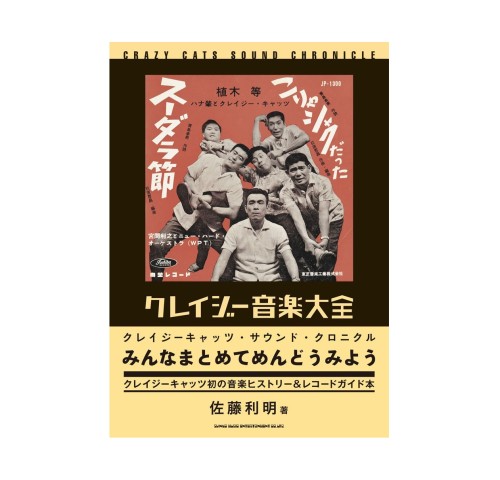

「クレイジー音楽大全 クレイジーキャッツ・サウンド・クロニクル」(佐藤利明・著 シンコーミュージック・エンタテイメント)

佐藤利明: メンバーがクレイジーキャッツになるまでの物語というのは、僕もよく知らなかったし、皆も知らない。ただジャズをやっていたという話が、本人たちからときどき出てくる。

19歳の植木さんが16歳のハナさんと出会ったっていうことも、お互いが語っているからわかる。でもそれが昭和21年(1946年)という時代のなかでどうだったんだろうってことに、すごく興味がある。それを見てみたい、そこに行ってみたいってことで今回の旅が始まった。とにかくクレイジーキャッツになるまでのところを事細かに書きたかった。今まで7人のメンバーが折々で語ってきたこと、青島幸男さん(クレイジーの放送作家、作詞家)や渡辺晋さん(元ベーシスト、クレイジーが所属した渡辺プロダクションの創設者)など周りの方々が語ってきたこと。

それから、何十年も前から僕らの大先輩である作家だったり記者の方が、インタビューだったり、論考だったり、クレイジーキャッツについて書いてきたものを総ざらいして、その中からジャズ時代のことを抽出していったんです。やっぱり大きかったのは植木等さん、谷啓さん、犬塚弘さんに何回もインタビューできたこと。谷啓さんとはほんとに仲良くしてもらってプライべートな話も随分うかがってきた。

クレイジーのジャズ時代を書いたものというのは、ほんとないんですよ。これだけクレイジーキャッツのことが世に出ていても、紋切り型のことしかない。

クレイジーキャッツが結成されてから「スーダラ節」(61年8月20日リリース)まで6年という歳月が流れている。それを、あまりみんな考えてきてない。

デビュー曲は「スーダラ節」、そこから無責任ブーム到来という感じだけど、じゃぁ、それまでの6年間はどうだったのか、それからその前の10年間はどうだったのか、要するに「スーダラ節」までの16年間を、とにかく音楽という切り口でたどった。今回は僕の感覚で言うと、“クレイジーキャッツ・アベンジャーズ”なんです。『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』って、2時間半のなかであれだけのヒーロー全員のドラマが入って、全員のキャラを使って“さあどうなる”ってところで終わる。よくできてるな、すごいなと思って。

均等に描くとはどういうことか。世に出てるのはどうしても谷さん、植木さん、ハナさんの話が多い。だけど、犬塚さん、桜井さん、安田さん、石橋さんのミュージシャンとしての足跡にも触れたい。犬塚さんに関してはたっぷり話をきいているからね。日本のジャズについて、僕はこの本で二つのことを描きたかった。昭和28年(1953年)にサンフランシスコ講和条約が発効してアメリカ軍が引き揚げちゃった。キャンプの兵隊と将校がいなくなると、キャンプで演奏する需要がなくなる。需要がないと食べられない。その頃からビバップ、モダンジャズの時代になってジャズは難解なものになっていった。でも同時期に、空前のジャズ・コンサート・ブームが起きたとされている。

もうひとつ、ピアニストの守安祥太郎さんという存在がいる。あの“モカンボ・セッション”(横浜のナイトクラブ「モカンボ」で開催されたジャム・セッション)は植木さんとハナさんと沢田駿吾さんが、要するに、やろうって言って始まったセッションだという大きさね。これすごく大事でね。クレイジーキャッツになる直前、植木さんは実はニュー・サウンズっていうトリオを率いて、その時はビバップに傾倒していたわけ。ダンス・ミュージックじゃなくてモダンジャズだった。その人が突然、フランキー堺とシティ・スリッカーズに入って、「炭坑節」を歌ったり、マラカスを持って踊ったり、コミック路線でいく。その期間って、むしろ重なっている。モカンボ・セッションの三回目(1954年7月27日火曜日の夜から翌朝にかけて開催)の直前か直後にシティ・スリッカーズに植木さんが参加している。ここが面白い。結果的にそのことで彼らは“ジャズの人たちに仕事がなくなる”という世界から離脱していくわけ。シティ・スリッカーズをフランキーさんが作ったのも、進駐軍がいなくなって進駐軍クラブがなくなっていった時に、ジャズだけでは食えないっていう危機感が絶対あったと思う。守安さんが昭和30年に自殺したことも考えると、当時のジャズマンの状況が見えてくる。

その変わり目のなかで次の波に乗る時に、ハナさんはビッグバンドのシティ・スリッカーズを意識して、コンボのキューバンキャッツを作った。植木さんをどうしても欲しい。フランキーさんは映画で人気が出て、バンドをやる機会が少なくなって、メンバーはフラストレーションがたまっちゃう。そこで谷さんと植木さんと稲垣次郎さん(現在も活動を続けるサックス奏者。50年代末にジョン・コルトレーンをいち早く研究した)が抜け出して、キューバンキャッツに入る。そういうものを踏まえて昭和30年にクレイジーキャッツが結成されるってことは、実はみんなわかっているようで、知っているようで知らないし、知る必要がないと思っていたのかもしれない。そこを今回結構しつこくやりました。だから『クレイジー音楽大全』といいながら、「スーダラ節」が出てくるまでに本の半分以上が費やされる。

「スーダラ節」ができて、映画『ニッポン無責任時代』ができて、みんなが知っていてみんなが好きな時代のクレイジーキャッツのことは、完全に客観的に、アーティストの足跡として書いている。でもジャズ時代や渡辺プロダクションができていく時代は、ある程度の物語性が必要だなと僕は思った。植木さんのインタビューが僕の手元に何十時間分あって、すごく示唆に富んでいること、僕が知らないことを植木さんがいっぱい語ってる。それがすごく刺激になって、調べていって、いろんな人とのエピソードを思い出して。第四章は本当にクロニクルで、制作順、公開日順、発売日順に載せて、舞台も時系列にこだわった。ドラマ性を一切排除していくんだけど、彼らが残した作品って実はみんな僕らにとってドラマだからね(笑)。レコードに関して、映画に関して、映画で歌った曲を、1曲たりとも漏らさずに書いてみようと。これが面白かったですね、すごく大変だったけど。あとは、「クレイジーキャッツが日本のビートルズである」ということを、どういう風に感じてもらえるか。大瀧詠一さんともそういう話をしたことがあるけど、具体的にメンバーの集まり方、彼らの個性、亡くなってもなお解散していないことも含めて、日本でビートルズに喩えられるグループというのは、クレイジーキャッツだけ。存在と社会的影響力と文化的なある種のアイコンとしてもね。そこを検証してみようじゃないかと。

全員がクレイジー結成前にそれぞれの人生の局面ですでに会っている。それってすごくないですか? 全員が実はどこかで会って、どこかで仕事をして、もっと言ったらどこかで一緒に音楽をやって、全員が一堂に会することはないけれど、それぞれがそれぞれの人生のなかで、クレイジー以前に出会っていた。昭和21年に植木さんとハナさんが出会ってるっていうことがまず、すごい。それから5年経った時に同じバンド(萩原哲晶とデュークオクテット)で、ギターとドラマーで一緒になって、そこのリーダーだった萩原哲晶さんが後に「スーダラ節」を作るんだから。萩原さんが次に作ったバンドで、ベースを弾いたのが犬塚さん。さらに植木さんはその後に自分でトリオを組んで、ピアニストの山崎唯さんが辞めたあとに、石橋エータローさんを入れた。谷啓さんは中央大学に入り直して、スイング・クリスタルっていう軽音楽部で楽団を作りました。クラブの仕事が欲しいけど、素人ではなめられるからプロを一人入れようって、前からファンだった石橋さんに頼みに行ったら、「いいですよ」って言われて、石橋さんが学生バンドのピアニストになっちゃう。その石橋さんがつかず離れず昭和32年まで一緒にやっていたのが安田さんでしょ。すごいじゃない。もう一つビートルズと同じなのは幻のメンバーがいたこと。なかなか皆さんご存知なかったと思うのね。ビートルズにスチュアート・サトクリフがいたみたいに、石田正弘さんというテナー・サックス奏者がいた事実をきちっと残しておきたかった。

★ピンク・マティーニについて

ピンク・マティーニ(佐藤さんがリージョナル・マネージャー日本担当をつとめる)

ピンク・マティーニ「サンパティーク20周年記念盤」(9月19日リリース ポニーキャニオン)

佐藤利明: ロイヤル・アルバート・ホールやハリウッド・ボウルを超満員にするオーケストラが、ジャズ・クラブで1日2セット演奏するのは世界的にも珍しいと思います。ピンク・マティーニは、クレイジーキャッツとかあの時代のメンバーが憧れたバンド・スタイルなんです。フル・メンバーの十何人編成のオーケストラがゴージャスな演奏をして歌姫が歌うっていうスタイル、これはグレン・ミラー楽団とか、「センチメンタル・ジャーニー」を歌ったドリス・デイとか、ぺギー・リーとか、みんなそうです。40年代、暖炉の前に集まってラジオを聴いたり、ダンスホールではスイングで踊ったりしたでしょ、アメリカでは。日本にはそれが終戦直後に映画を通じて入ってきた。映画の中にそのスタイルがあった。

僕と音楽との出会いは、映画から始まりました。

子供の頃からクレイジーキャッツや寅さん(渥美清主演『男はつらいよ』シリーズ)が好きで、ドリフターズの映画もオンタイム。なぜかというと寅さんの2本立てがドリフ映画だから、必然的に見てしまう。寅さんの良い世界を知って、さらにドリフのイヤな世界を自分のなかでどう受け止めるかという感性が育つわけよ(笑)、小学校低学年で。寅さんっていいなーって思う。だけど同時上映でドリフを見て、加トちゃん(加藤茶)が長さん(いかりや長介)を殺そうとする。冷凍にしちゃったり、フグの毒を食わせようとする。でも死なないんだ。僕はそれを無邪気に笑うほど感性が鈍くなかったし、その前の時代に作られたいい映画をいろいろ知っていたから、“やっぱりクレイジーキャッツだな”ってなった。

テレビではアメリカのミュージカル映画がいっぱい放送されていて、出てくるわけだよ、バンドが。

『世紀の女王(Bathing Beauty)』だと、まずハリー・ジェイムスがトランペットを演奏して、ヘレン・フォレストが歌ってから、“水着の女王”エスター・ウイリアムスが泳ぐ。この段取り。

同じように映画の中の対バンとしてザビア・クガートが出て、女性シンガーのリナ・ロメイがスペイン語で歌うわけ。スイングとラテンの違いが1本の映画を見ればわかるんだよ、子供でも。

そして小学5年生かな、『ザッツ・エンターテインメント』(74年)を、封切りで観て、“すげーな、ここに出てくる映画を全部見たいな”と。当時は、『雨に歌えば』と『巴里のアメリカ人』と『オズの魔法使』以外は見たことがなかったからね。

母親が終戦直後からダンスの先生をしていたこともあって、子供の頃から洋楽には親しんでいた。ミシェル・ルグランが音楽を担当した『ロシュフォールの恋人たち』も幼稚園の時に行っている。筋がわからなければイラつくというものでもない。子供って、見て面白かったら忘れないんだ、怪獣映画と一緒で。ミュージカルは怪獣映画と同じ(笑)。で、中学校に入って『ザッツ・エンターテインメント』のパート2が来て、また、ここに出てくる作品を全部見ようって決めるわけだど、手段がないわけだ。名画座でやるわけではないし、ビデオの時代でもなかったしね。そうするとおのずとサントラ盤を買うことになる。サントラ盤も出てないものは、その映画の登場ミュージシャンのレコードを「タクト」とか「トニイレコード」で探して。レコードをいっぱい聴くと、おのずとバンド・スタイル、スイング・ジャズの流れが見えてくる。中学生くらいで。

同時に大瀧詠一さんのラジオ番組「ゴー・ゴー・ナイアガラ」を聴いて、クレイジーキャッツっていう流れを知った。俺らの中学生時代は、リッチ―・ブラックモアが(ディープ・パープルを辞めて)レインボーになっていて、1回ハードロックが行きつくとこまで行っていた時代。ピンク・フロイドは古典になっていて、クイーンのブレイクには間に合わなかった。ちょっと前の世代だとベイ・シティ・ローラーズに女の子が熱狂していたけれど、それならモンキーズの方がいいし、モンキーズよりビートルズがいい。古典のたしなみができるようになったのは大瀧さんの影響が大きいですね。ジャン&ディーンやビーチ・ボーイズのLPを秋葉原の石丸電気で買って聴いたら惚れ惚れするわけです。その解説を山下達郎さんや大瀧さんが、雑誌やFMでしてくれるの。自分の音楽教養っていうのは、その人たちによって培われたと思います。それと同時に、自分のなかに既にあったミュージカルの知識とか、40年代のビッグ・バンド・サウンドが加わって。「守備範囲が幅広いですね」と言われますが、自分の中ではつながっています。

僕はデビュー・アルバムからずっとピンク・マティーニに注目していました。由紀さおりさんとの『1969』(2011年)は、“由紀さんの曲をカヴァーしているアメリカのグループがいる”と僕が伝えたのがきっかけです。由紀さんの「タ・ヤ・タン」を歌う彼らとコンタクトをとってみたいということから、コラボレーションが始まりました。ピンク・マティーニが由紀さんの曲を取り上げるってことは、つまり日本の歌謡曲をアメリカのミュージシャンが理解しているということでしょ。それが嬉しかった。“発見しているな”って。スタン・ゲッツがボサ・ノヴァを発見したのと近いと思います。歌謡曲を発見するだけじゃ、ただの物好きかもしれないけど、それを自分たちのバンド・サウンドにして、スイートでゴージャスにして、しかも日本の歌謡曲を知らない世界中のオーディエンスの前で歌ってる姿を見た時に、“これでいいんだ”と思った。

それは一言でいうと、“遅れてきた世代でも大丈夫”ということ。彼らのライヴ、1曲目がいきなり「アマド・ミオ」ですよ。1946年のコロンビア映画『ギルダ』、ブエノスアイレスを舞台にした物語の中でリタ・ヘイワースが歌うわけよ。とってもいい曲だけど、別にアルゼンチンの歌でもなんでもなくてハリウッドで作られた曲。ハリウッドが紹介したエキゾチシズムです。それを何十年か経ってピンク・マティーニがカヴァーして、もう1回世界中に流していく。ピンク・マティーニはバンドのサウンドを通じて、その時代の空気とかスタイルを伝えていく装置なのね。それはトーマス・ローダーデールっていう天才音楽家が意図的にしているんです。

デビュー・アルバム『サンパティーク』は9月19日に20周年盤が出るんですけど、「アマド・ミオ」のほかに美輪明宏さんの「黒蜥蜴」があって、モダンジャズの「危険な関係のテーマ」があって、ドリス・デイの「ケ・セラ・セラ」があって、「アンダルシア」に至ってはキューバン・クラシックですよ。このなかのメロディが、カテリーナ・バレンテの「そよ風と私」になっている。今回はラベルの「ボレロ」も入っている。ファースト・リリースでは入っていたんだけど、セカンド・リリースからカットしていた。それを20周年盤で戻したことによって、曲の並びがさらに完璧になった。20年前から彼らは、すでに自分のスタイルを確立しているわけ。

トーマスは1970年生まれだから、僕よりもひとまわり下です。彼は映画を通して感性を培った。映画から世界のありとあらゆる現象に触れて、それをとっかかりに調べていった。彼はコスモポリタンなんだ。英語、日本語、スペイン語、アルメニア語の歌など、9か国語を使って音楽を届けている。プロデューサーに“この曲いいから歌ってみなよ”といわれてやるんじゃなくて、全部トーマスが自分の人生のなかでヒットしたものを掘り下げて、“これをどうしてもやりたい”というところに達したとき、それに関わった人がいたらあえて会いに行って、話をしてセッションをしてレコーディングをするという行為を世界中で展開している。たとえば『ゲット・ハッピー』っていうアルバムの「スマイル」ではフィリス・ディラーっていう、アメリカでは誰も知らぬ者がいない名コメディエンヌ、日本でいうところのミヤコ蝶々さんみたいな存在のひとが歌っている。93歳の時の歌唱ですよ。こういうことを世界中のいろんなアーティストとやっているんです。そういうリスペクトの対象に由紀さおりさんがいて、美輪明宏さんがいて。「菊千代と申します」は“和田弘とマヒナスターズ”のカヴァーですが、和田さんにコンタクトをとったあとにピンク・マティーニが日本に来て、和田さんのスチールギターと共演した。和田さんの最後のレコーディングだと思いますよ。そのレコーディングにいたのが、若き日のタブレット純です。

映画ファンが映画の中に入り込むと、いろんなスターに会って、握手してもらいたくなったり一緒に仕事をしたくなったりする。そういう夢の世界をトーマスはやっている。自分も同じようにクレイジーキャッツなどいろんなことを掘り下げているので、トーマスの行為にはとても親しみがあるというか、同じ匂いを感じますね。彼と話していてもすごくウマが合うんです。

佐藤さんは執筆、放送、プロデュース等のほかにも、“ライヴ”活動も積極的に行なっている。エンタテインメント愛に溢れる怒涛のトーク、こちらもぜひご体験のほどを!

9月1日 『貌斬り KAOKIRI~』『著作者人格権』上映トーク

9月2日 『貌斬り KAOKIRI~』『著作者人格権』上映トーク

https://kaokiri-jyouei.jimdofree.com

9月10日 『クレイジー音楽大全 クレイジーキャッツ・サウンド・クロニクル』発売記念 ザッツ・ニッポン・エンタテインメント外伝 クレイジーキャッツのクレイジー・ナイト<東京篇>荻窪ベルベットサン

http://www.velvetsun.jp/new-events/2018/9/10/910-

9月11日 佐藤利明のザッツ・ニッポン・エンタテインメント!戦後篇 ジャズと映画と歌謡曲 荻窪ベルベットサン

http://www.velvetsun.jp/new-events/2018/9/11/911-vol8-

10月9日 『クレイジー音楽大全 クレイジーキャッツ・サウンド・クロニクル』発売記念 ザッツ・ニッポン・エンタテインメント外伝 クレイジーキャッツのクレイジー・ナイト<名古屋篇>名古屋 今池得三

http://www.tokuzo.com/schedule/2018/10/109-3.php

★ピンク・マティーニ来日公演 10月27日~29日「ブルーノート東京」

http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/pink-martini/

-

クレイジー音楽大全 クレイジーキャッツ・サウンド・クロニクル

2018年08月20日 / BOOK / JPN

-

SYMPATHIQUE/RAINICHI&20 SHUUNEN KINEN BAN 1ST ALBUM / サンパティーク/来日&20周年記念版1stアルバム

「サンパティーク」リリース20周年記念

2018年09月19日 / CD / JPN

2,750円(税込)

- CD

- 売切

ご注文できませんご注文できません

最新ニュース

-

2024.05.13

- JAZZ

-

2024.04.09

- JAZZ

-

2023.11.21

- JAZZ

-

2023.07.20

- JAZZ

-

2023.04.25

- JAZZ

-

2022.11.24

- JAZZ

-

2022.06.14

- JAZZ

-

2022.05.11

- JAZZ

-

2022.01.19

- JAZZ

-

2021.11.25

- JAZZ